今日は大学の教授と村上春樹について話したのが面白かったので書きます。

まずこれは前から何となく感じていることなのですが

日本人とリトアニア人は似ています

正直何がって言われると難しいのですが、直感的にそう言う感じがするのです。

これは僕の留学のテーマの一つでもあります。

「なぜリトアニア人と日本人は似ているのか」

と言うことはこの留学を通して度々記述することになると思います。

そして今日は村上春樹について書きます。

村上春樹は知らない人がいないくらい人気な作家です。僕の一番好きな作家の一人でもあります。

彼の作品は独特の浮遊感が特徴ですよね。

一番好きな作品は「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」でした。

さてそんな彼の話がどうしてリトアニアで出てきたか。

私が取っている授業に”Lithuanian Literature in 20c”(20世紀リトアニア文学)があります。授業で「ロマン主義」を扱った際、

バルト海、ひいては海が永遠の象徴である。そこ(海)では宇宙、永遠的なものと接触する機会がある。村上春樹の「海辺のカフカ」のように。

と言う感じのことを先生がおっしゃったのです。

これ文脈ちゃんと書かないと伝わらないかもですが、

まだちゃんと理解できてないのです。

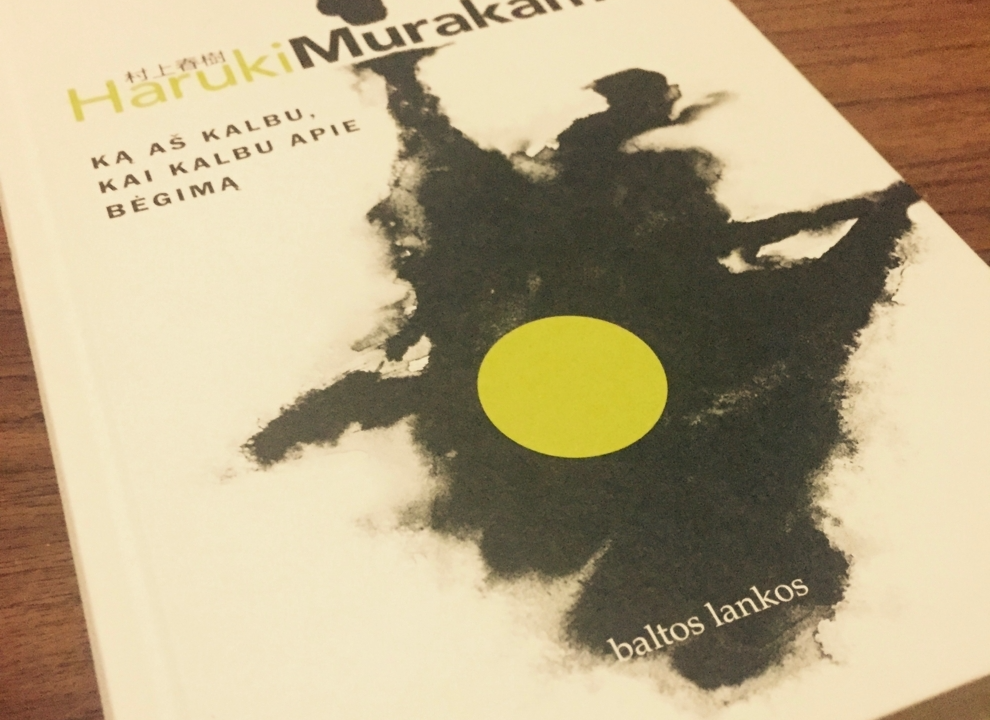

村上春樹さんはこの国では有名で、ほぼ全ての作品がリトアニア語に翻訳されています。

しかしここで不思議になったのです。なぜそこまで人気なのか。

村上春樹さんの作品は少々難解な作品だと思うのですが、

ほぼ全作品が翻訳されていると言うのは並みの人気具合ではないでしょう。

それが気になって先生に聞いてみました。

村上春樹さんの作品はかなり独特だけれど、リトアニア人の人にはどうして受け入れられているのか?

すると次のような答えが帰ってきました。

多分日本人とリトアニア人は近いものを持っています。それは宗教や祖先崇拝といった面での共通点からもわかるでしょう。

現在リトアニアはキリスト教国ですが、以前は「ピーガン」と呼ばれる

アニミズム的な思想を持っていたそうです。

ちなみにその名残は秋分の祭りとかで現れるそうです。

「ピーガン」は未だに根強い影響をリトアニア人に与えているようです。(これもまた課題です)

日本人とリトアニア人の感性が近いと言うことが、

村上春樹さんの作品を通じて少しわかってきた気がします。

また村上春樹さんの文章は文脈を飛び越えるようなところがあります。

西欧的論理と東洋的跳躍の壁があると思っていたのですが、リトアニア語はもしかしたらその壁を超えているかもしれないです。

ならばやはり日本人とリトアニア人の感性は近い感じがします。

ではまた。