先日こちらの本を読んだ。

この本を読んでから、一部のミニマリストに感じていた違和感という物が氷解した。

結論を先に言ってしまうと、

ミニマリストの生活には実用があっても、手仕事から生じる美がない

ということだ。

ミニマリストへの違和感

私は常々ミニマリストの生活に憧れを持っていた。

物が少なく、シンプルな生活というのはごちゃごちゃとした東京において理想的な生活だと思ったからだ。

*いかに現代の人間が物に振り回されているのか、物を減らすことでどのような平穏が訪れるのかを実験として提示したいい映画がある。

もし興味があれば是非一度ご覧になっていただきたい。

この考えは今で変わらない。

都会における生活で物に振り回されていて、幸福のありかを見失いかけている。

だからこそ、ミニマリズムという物に憧れていた。

頻繁にInstagramやPinterestで #minimal など検索しているくらいだ。

だけどミニマリストに違和感を感じることもあった。

それは実用的で最小限のものしか持っていないけれど、それが美しいと感じられないことだ。

むしろ少し物が多めの遊牧民の持ち物のが美しいと感じる。

その違いはどこから来るのだろうか。

答えは「民藝」の中にあるかもしれないと感じたのは今日、電車の中でだ。

柳宗悦の民藝とミニマリズム

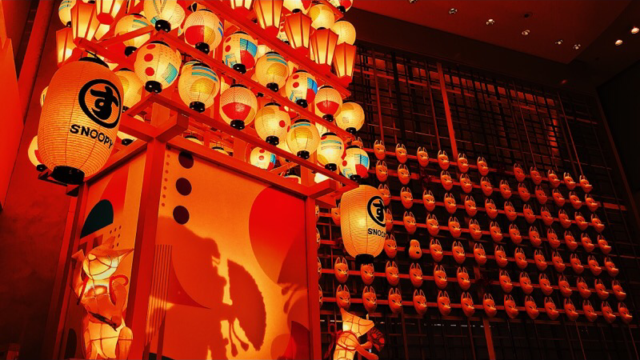

先日、長野県松本市を訪れた頃から「民藝」が頭に引っかかっていた。

そこで読んでいたのがこちらの無印良品の文庫。

柳宗悦さんは「民藝運動の父」と呼ばれる人で、東京駒場にある日本民芸館の初代館長でもある。

民藝とは何かというと説明が難しいのだが、私の理解では

- 無名の人の作品である

- 手作りのものである

- 普段使いのものである

あたりがポイントだろうか。

この本の中から民藝とは何かについてあらわしていると思う文を引用しよう。

「毎日触れる器具であるから、それは実際に堪(た)えねばならない。」

p27

壊れやすかったり、使いにくてはいけないということ。

注意さるべきは素材である。良き工芸は良き天然の上に宿る。

p33

その土地の素材を使ってこそ、健やかな作品である。

「反復は遂に技術を官僚の粋に誘う」

p36

「手こそは自然が与えた最良の器具である」

p38

手作業で作られたもの、尚且つ熟練の反復作業によって大量に生産されるものである。

なんとなくだが雰囲気はわかっていただけただろうか。

今回の話で大事なのは「民藝」が「実用的であり」、尚且つ熟練の「手作りのもの」であることだ。

私の感じていた違和感は

ミニマリストの生活には実用があっても、手仕事から生じる美がない

ということなのだ。

美しさを手元に

自分はものが少ない物暮らしをしたい。

それは一貫しているし、いまだにミニマリズム的な物に憧れている。

しかし、私にとってのミニマリズムは、美意識を忘れないものでありたい。

実用的でありながら、手仕事の美が残るような物を普段使いにしていきたい。

そういう自分なりのミニマルな生活というのを追求したいと思った。

追記)

同時に今の時代、パソコンやスマートフォンなどの製品は溢れている。

私にとってiPhoneは美しいと感じることができる。ただあれは機械によって作られた物で、手作業の熟練とは違う。

機械の作業によって作り出された物は美しくないのか、という疑問については今後の課題としたい。